箔一が運営する『金澤しつらえ』は、200年前に建造された建物が魅力です。この建物は、ただ古いだけでなく、ひがし茶屋街のなかでも最も大きく、茶屋建築の典型的な様式を備えていることから、大変に貴重な遺産となっています。その魅力を紹介します。

弁柄(弁柄)

日本の暮らしに古くから根付いている素材です。防虫、防腐といった効果がある。赤は酸化鉄の色。インドのベンガル地方から輸入されたことが名の由来。

十六層の土壁

壁には藁を混ぜ込んだ土が塗られています。十数年に一度ずつ塗り直されていて、現在の壁は16層目。地層の様に見えるのは、過去の壁です。薄紅、真朱、黄丹、鴇、照柿、利休茶、花浅葱など、日本古来の色彩が用いられ来たことがわかります。

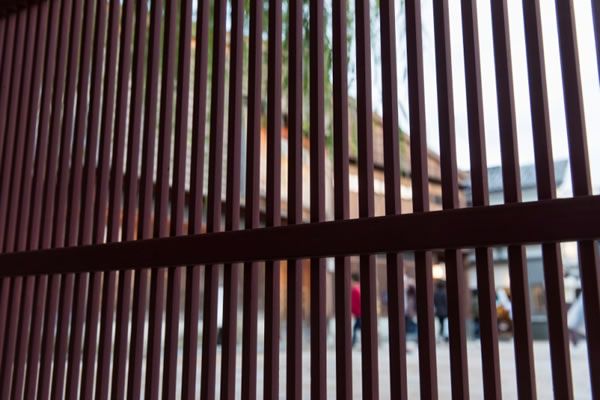

木虫籠(きむすこ)

外格子の様式は木虫籠と呼ばれるもの。外からは中が見えず、中からは外が見える、マジックミラーのような機能をもっています。茶屋街でも最も古い様式です。

内蔵

建屋にすっぽりと覆われた内蔵。雪の多い地域にみられる様式です。当時は火事が最も恐ろしい災害であったことから、貴重品は蔵に収納したものと想像できます。

坪庭

庭は室内の明かり採りであり、冬は雪の置き場所にもなります。また井戸の跡もあり、炊事などのスペースにもなっていたようです。ノムラモミジの美しい紅葉が魅力です。

コメント